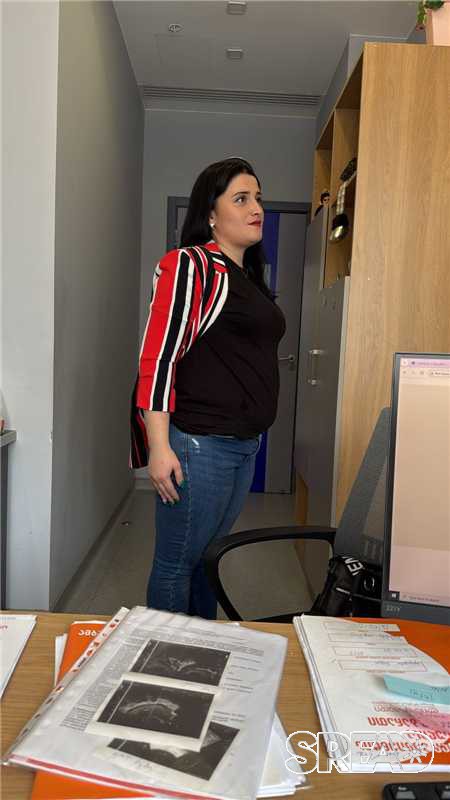

上周吉隆坡机场,刚送走一对上海夫妻,手机就响了——是五年前我帮过的小雅,她开门见山:“Lina姐,我表妹在纠结马来西亚试管和泰国试管 哪个好,你给句实话!” 这场景太熟悉了。十年助孕路,咖啡厅、机场、深夜微信语音里,多少老友抓着我问这句。那种想靠近希望又怕踩坑的忐忑,全写在声音里。

这几年风向悄悄变了。我接触的家庭里,选东南亚的比例涨了三成不止。比起欧美动辄百万的花销,飞4小时就能抵达的实验室,性价比确实戳心。但后台私信里也藏着焦虑:“听说泰国政策不稳?”“马来西亚流程会不会特别慢?” 这种纠结,我懂。作为顾问,我更怕你们只看价格或成功率数字就做决定——医疗背后的文化适配性、危机响应速度,往往藏着魔鬼细节。

聊点干货吧,像老友唠嗑那样——

说到政策,去年曼谷那阵风波的余波还在。泰国对特殊生育需求(如单身女性、LGBTQ+群体)依然开放,但审核明显收紧。上个月帮广州一位90后姑娘办医疗签,材料被反复核查了三轮。反观马来西亚,政策稳得像老树盘根,但需合法夫妻且家庭匹配流程严谨,前期材料准备常耗上1-2个月。有位东北夫妻在槟城等家庭审批时急得嘴角起泡,天天问我:“Lina,会不会黄了啊?”

技术底子,两国顶尖医院其实难分伯仲。但魔鬼在细节里:泰国某些实验室热衷“胚胎实时监控系统”,屏幕上一堆闪烁的光点让人安心;而马来西亚部分中心深耕染色体筛查技术,特别是大龄夫妻最关心的胚胎健康问题。记得陪深圳李姐见马来西亚胚胎学家,专家指着筛查报告上一处微小的染色体异常标记说:“这样的胚胎,我们会建议慎重移植。” 李姐后怕地攥紧我的手:“这要漏看了可怎么好...”

情感成本常被低估。 在清迈某知名医院,我曾目睹一位独自移植的姑娘,半夜出血找不到翻译,哭着打越洋电话给我。而马来西亚因华人比例高,护士用闽南话安慰福建客户的场景,总能让人心头一暖。最难忘陪客户在吉隆坡守胚胎结果那晚,凌晨三点收到实验室邮件:“6个囊胚成型,PGS通过4个。” 她抓着手机蹲在酒店走廊大哭——那些数字背后,是人生翻天覆地的可能。

几个被问秃头的问题,直接答:

Q:英语不好,在泰国/马来西亚就医会抓瞎吗?

泰国国际医院翻译系统成熟,但基层诊所可能掉链子。马来西亚华裔医护多,遇上槟城、新山的医生,直接飙普通话也行得通。Q:总费用泰国真比马来便宜20%?

要看方案!泰国促排药价低,但高精度筛查可能加价;马来西亚打包价透明,但若涉及特殊生育需求法律流程,预算要留余地。去年一对北京夫妻在泰国“低价套餐”基础上,因加选项目多花了近4万。Q:听说泰国成功率虚高?

别光看宣传册!要查诊所是否公布经国际认证的临床数据(如SART/CDC标准)。某网红诊所标榜“80%成功率”,细问才知是“35岁以下首次移植”数据——大龄群体另算。

老友支个招吧: 别让“选马来还是泰兰德”困住你。先问自己:政策红线是否卡死你的路?技术偏好更倾向精准还是灵活?甚至想想——在彷徨无助的深夜,你是否需要一位能用乡音安慰你的护士?

这十年,我送168个宝宝回中国。回头看,选对地方的核心从来不是比“最好”,而是找到与你自己人生节奏同频的土壤。试管这条路,风雨兼程,你值得一个让你心里踏实的选择。

更多真实避坑经验 微信:spreadhc

(加我时备注“东南亚攻略”,送你整理好的医院风评表)